Ingresso e corridoio

Gli occhi della barca. Sulla prora erano ben riconoscibili i due grandi occhi della barca, antichi simboli apotropaici in uso ab immemorabili presso i popoli navigatori del Mediterraneo. Dipinti, incisi o realizzati come piccole sculture, gli occhi della barca erano posizionati ai lati dell’asta prodiera, in alto, sopra i due fori cilindrici (occhi di cubìa) che permettevano il passaggio dei cavi delle ancore.

Simboli e ornamenti

Gli ornamenti della barca. Colori e i simboli utilizzati per abbellire lo scafo richiamano antichissime tradizioni propiziatorie. Gli elementi decorativi erano costituiti dalla colorazione dello scafo e delle vele, dalla scultura sulla ruota di prua, che spesso raffigurava un vello di animale, il cosiddetto “pelliccione”, dagli occhi della barca, collocati a prua, dalla “gioia”, la ghirlanda sistemata a prua e a poppa. Il rito antico di collocare, affisso ad un palo sulle rive del mare perché il dio del mare la vedesse l’offerta votiva per propiziarsi la navigazione, si è trasferita poi simbolicamente nell’usanza di scolpire a prua un richiamo alla pelliccia di agnello, corna di capra o di altri animali, come segno scaramantico. Gli scafi antichi presentavano una colorazione scura, nera, dovuta ai materiali di calafataggio e solo dal Novecento si è iniziato a ricorrere alla pittura per abbellire la barca. I toni scuri furono soppiantanti da verniciature che privilegiavano le tinte brillanti, quali il rosso, il verde, l’azzurro, il grigio chiaro. Gli occhi della barca, che dovevano caricare la barca di una forza magica, erano resi più espressivi, raffigurati a volte con sembianze antropomorfe, altre con un disco colorato o in forma di triangolo o di stella.

La Polena di Pesaro

Di autore ignoto, con tutta probabilità abbelliva un brigantino. Raffigura una giovane donna in posizione dinamica e tradisce l’ispirazione dell’artista alle sculture di Antonio Canova. L’arrivo a Pesaro di questa pregevole scultura è collegato ai traffici nel Levante di un veliero della famiglia Sponza e secondo le memorie locali, si deve a quell’equipaggio il suo recupero dal relitto galleggiante di una nave naufragata in acque greche. Rimasta ignorata per oltre un secolo dai suoi detentori, è stata poi consegnata al Museo nel 1988 dai fratelli Celeste, Giuseppe e Daniele Mazza che ne erano entrati in possesso.

Quaderno del Museo n. 16, M.L. De Nicolò, a cura, La polena di Pesaro. Restauro e valorizzazione (2016) PDF

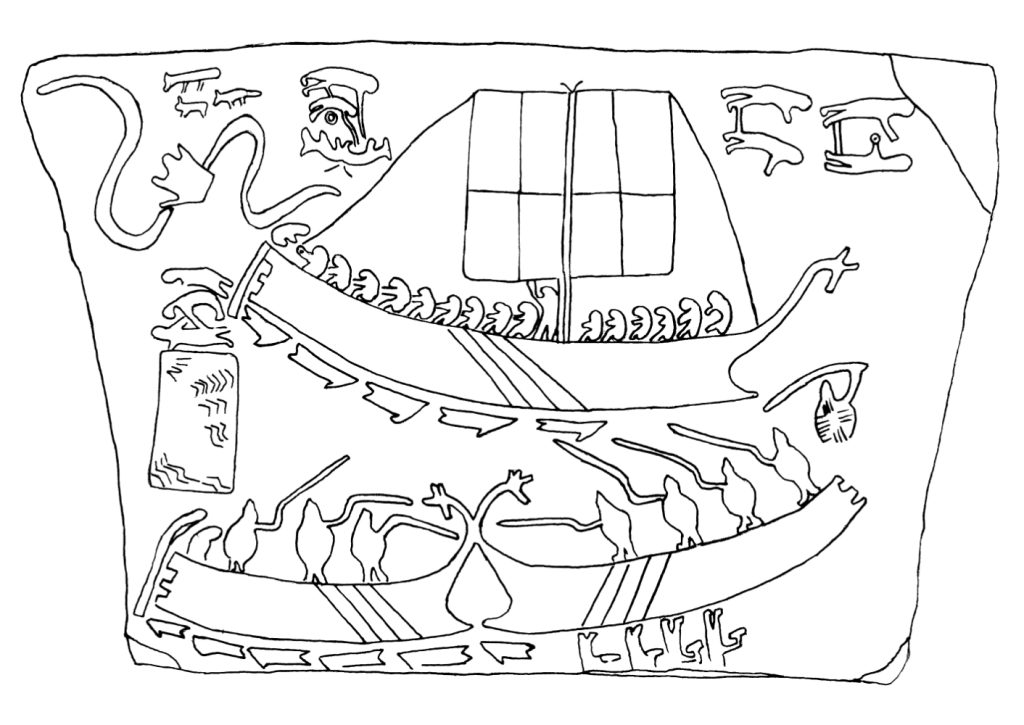

La nave di Novilara

Riproduzione del disegno riportato nella stele (VII-VI sec. a.C.) ritrovata nei dintorni di Novilara e conservata in originale nel Museo Oliveriano. Spiegazione: la grande nave oneraria spinta dal vento e da quindici rematori è stata attaccata da una veloce imbarcazione di pirati, ma la sua piccola nave di scorta, piena di uomini armati riesce a difenderla ingaggiando una battaglia navale e il carico è salvo. Le scene riprodotte agli angoli superiori della stele sembrano mostrare la consistenza del carico: greggi di animali da pascolo, cereali provenienti da un campo arato e schiavi. La nave di scorta appartiene al principe o navarca locale defunto, che la stele commemora, riproducendo l’episodio forse più drammatico della sua vita: l’attacco da parte dei pirati Illiri. L’interpretazione del disegno è di Lorenzo Braccesi.

Quaderno del Museo n. 1, Ravara Montebelli, C., Archeologia navale. Cronache di un rinvenimento adriatico. Le stele di Novilara (2007) PDF.

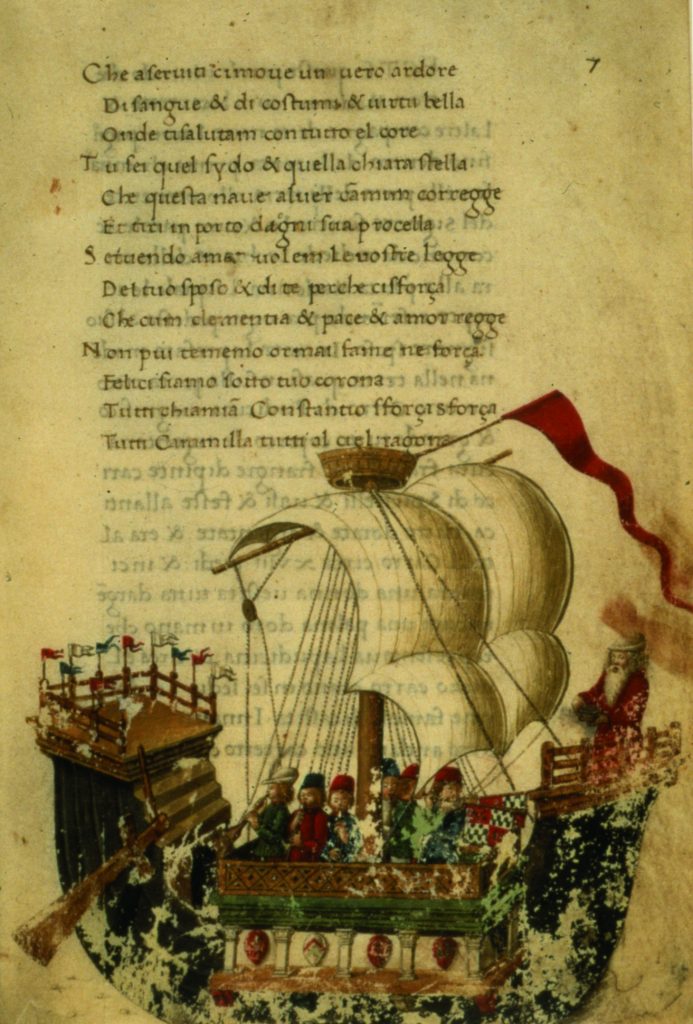

La piazza marittima di Pesaro nel Quattrocento

Nel basso medioevo e nella prima età moderna la presenza a Pesaro di carpentieri navali provenienti da Venezia, Capodistria, Ragusa, Arbe, Segna, Sebenico, Curzola, Zara, Spalato, Cefalonia, isole greche è ben documentata. Nel Quattrocento si accerta una consistente predominanza di costruttori di origine dalmata richiamati sia per la costruzione che per il ripristino dei legni e per opere di manutenzione. Nei cantieri di Pesaro, nel 1470, viene costruita una navis magna destinata ai traffici con il Levante (Siria, Alessandria) commissionata da un pool di mercanti pesaresi e la miniatura raffigurante una nave tonda inserita fra le splendide illustrazioni del codice celebrativo delle nozze fra Costanzo Sforza signore di Pesaro e Camilla d’Aragona nel 1475, convince dell’importanza assunta in quel secolo dal porto di Pesaro sul fronte dei traffici marittimi. La navis, verosimilmente una caravella, faceva parte di una flottiglia mercantile pesarese composta da 14-15 unità.